公開日:

不動産

中国バブル崩壊の現在?今後と何故を解説

10/25 中国不動産開発大手の碧桂園(カントリー・ガーデン)が米ドル建て債について初めて債務不履行(デフォルト)と判断されたと、ブルームバーグ・ニュースが報じました。

ついにというか、やはりというか碧桂園もデフォルトしました。

恒大集団や碧桂園など中国大手デベロッパーの相次ぐ経営不振に続き、中国の地方銀行滄州銀行では取り付け騒ぎが起きています。

さらに地方融資平台、シャドーバンキングの債務も膨大なものになっており中国バブル崩壊もいよいよの様相です。

今回の記事では中国バブル崩壊の現況と今後、予想される不動産市況を解説していきます。

ウルトラ金融大全が動画で見れる!

お金の事が分かる!増やせる!無料動画が公開中!

引き締め(三道紅線)と緩和(認房不認貸)

そもそも中国不動産バブルの崩壊のきっかけとなったのは2020年の三道紅線(スリーレッドライン)にあります。

この三道紅線により不動産取引への融資が引き締められました。

その結果、大手デベロッパーは新規事業の開発を継続する事が出来ず、急速に不動産市況が冷え込む事になります。

中国政府もこの状況に対して締め過ぎた金融策を緩和するなど、景気刺激策を続けています。

最近では認房不認貸という住宅ローン規制の緩和を行いました。

投機熱の抑制のために三道紅線で個人の2件目の不動産住宅ローンの金利が高くなるなど、ローン規制が強まった事が個人の投資熱を下げていましたが、この認房不認貸は自身名義の物件が無ければ初回購入同様のローン優遇措置を受けれるなど、これまでよりも不動産購入に踏み切りやすい環境を生み出します。

それでも、不動産購買の熱は冷めきっていて、なかなか購買欲は戻ってきていません。

そこには過剰に共有されたマンションが未だに問題として脚光を浴びている事が原因かもしれません。

保交楼と「爛尾楼」(ランウェイロウ)

完成したマンションや邸宅なのに人が住んでいない物件の事を鬼城と呼び問題になっています。

これに加えて完成する前に工事が中断され、未完成のまま放置されている物件の事を爛尾楼とよびます。

この爛尾楼は社会問題になり、購入者が未完成の物件に強引に居住していたり、抗議活動を起こすなどで中国不動産の現状を如実に物語っています。

事態を受けて政府は保交楼政策を始めます。

これは政府支援により工事を完成させ引き渡しを進めるものです。

保交楼は中国中央政府が資金を準備して引き渡し未完了の物件引き渡しを保証する制度になります。

開発業者は各自治体を通じて中央政府に資金融資を申し入れ、開発途中の物件を完成させ引き渡します。

これまでに4000億元(8兆円)の資金が準備され引き渡しを支援しています。2023/10月現在

保交楼政策は爛尾楼問題にとって希望の星となっていますが、プロジェクトによっては支援が滞ったり約定通りの物件が引き渡されなかったりと新たな問題を生み出しています。

そうは言っても終わりの見えなかった爛尾楼や鬼城の問題に取っては少なくとも前進であり、民間引き渡し部分だけでも進めば中国全土の騒じょうを抑える効果はあるでしょう。

地方融資平台を含む負債額からすれば8兆円では焼け石に水に映りますが、民間のマンションに限れば相当の効果はあります。

見方を変えれば地方都市開発のインフラ整備やビル開発など、民間レジデンス以外の不動産開発には相変わらず暗雲が立ち込めているとも言えます。

都心でも立地で明暗

今後の中国不動産市況を予測すると一言で言って大きな2極化が進むでしょう。

都心の利便性の良い立地にある物件の価格は上がり、賃料も上がっていくでしょうから利回りは低いとはいえ横ばいで進むかと思います。

もう一方が立地が良いとは言えない物件です。

中国は過剰な不動産開発により相当な物件が供給されています。

今後大きな値崩れが継続的に続くかと思いますが、全ての不動産がそうなる訳ではありません。

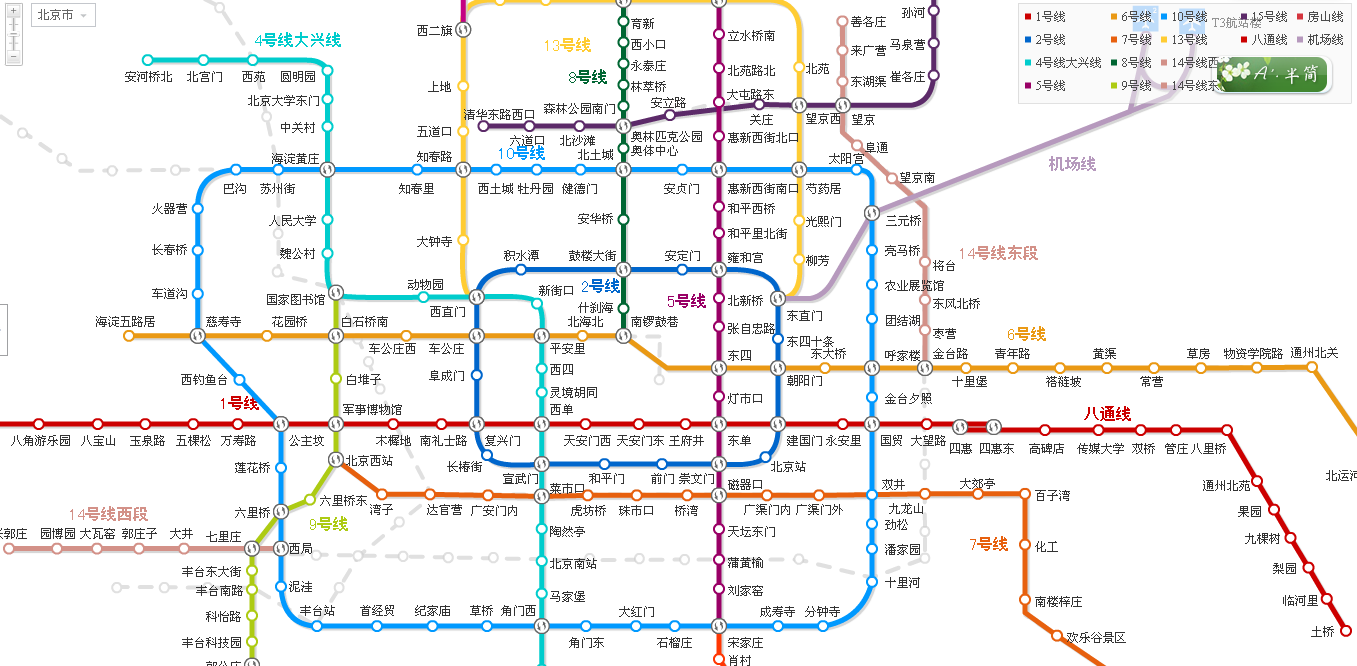

北京の地下鉄図を見てみます。

北京市をぐるりと2つの環状線が走っているのが分かります。

日本の不動産同様駅至近で移動に便利であればニーズも高く、資産性も維持されます。

対して住所こそ北京市内でも駅から遠く、周辺環境も便利でなければ賃貸ニーズが無く、資産性も保たれません。

北京市の中でも中央に位置する朝阳区(チョウヨウ)や海淀区(カイデン)では今でも250平米程度のマンションが4億円以上の価格で取引されています。

一方で100平米6000万円という中古マンションもあるので細かな立地や駅までの距離で価格にはばらつきがあります。

日本同様、平米、築年、利便性により価格も大きく異なりますが利回りで見ればある程度は収斂してるのが分かります。

北京周辺の利便性の良いマンションの賃料を見てみると8500元/月(17万円)で100平米程度の部屋を募集しているので概ね表面で3.1~3.6%程度の利回りなのではないでしょうか?

東京よりも低い利回りですが、異常な数字ではありません。

中心地でこれ位の数字ですので、少し離れればそれなりに投資効果を見込める利回りになると言えそうです。

賃貸需要の肌感が分からないので適当な事は言えないのですが、ニュースなんかで1%程度しか利回りが無いと聞いていたものから想像するとそこまでひどくはないようです。

この1%という利回りの話は北京でも都心部分のタワーマンションなどの話でしょう。

250~300平米で6億円もするような高級マンションでの利回りだと思った方が良いでしょう。

では、投資効果は見込めるのでしょうか?

答えは非常に厳しいと言えそうです。

融資金利が高いのでイールドギャップは逆ザヤになり利益を出すには厳しいと言わざるを得ません。

ローン金利を4%前後と見ると少なくとも7%程度の利回りが無いとインカムでの投資効果は望めないので、普通に考えれば投資になりません。

インカムが取れないとなると投資利益はキャピタルのみとなります。

キャピタルゲインとは物件価格が上昇する事で得られる売却益を指します。

北京市内で今後マンション価格が上がるエリアはどこでしょうか?

北京全域で値上がりが続くという見方は流石に厳しくなるでしょう。

それでも、北京市や上海市は良い方と見るべきです。

企業も多く、住人も賃貸ニーズも見込めるでしょうから少なくとも不動産が動かない事は無さそうです。

日本のバブル崩壊後2000年ごろからマンション価格は上がり続けました。

そして、それは今でも続いています。

近年の不動産の値動きの特徴は伸びるところはより伸びて、全体平均値としては下がるという特徴を備えています。

都心のエリアでは価格が上がり続け、地方都市は下がり続けるという事です。

日本は少子高齢化、空き家問題を抱えて、地方の土地は下がる一途です。

対して、港区に代表されるように都心の物件は値上がりを続け、マンション価格の平均は1億円を超える高値となっています。

中国に待ち受ける状況も同じことが言えるでしょう。

急激な少子高齢化、過剰供給のマンション、慢性化する失業率の高まり、デフレへの突入と中国全体で見れば成長の時期は終わり、次のフェーズに入っています。

インフラの整った都心の物件は価値を持ち、バブル崩壊の底打ち後緩やかに回復していくと思われます。

問題になるのは地方都市

碧桂園のニュースで始まったこの解説ですが、大問題になるのは碧桂園が得意としていた地方開発です。

都市部のマンションはその利便性から価格を下げようが、なんだろうが、動きはあると思います。

対して地方都市の物件は全く動かなくなることがリスクとして潜んでいます。

日本で比較するとバブル期の地方都市狭小マンションなどが未来像の想像に役立つでしょうか。

札幌などの15平米、築35年のマンションは現在150万円程度しか値が付きません。

賃料20000円程度ですので利回りだけを見ると16%と良く見えますが、マンションの管理費など経費が掛かるので投資になりません。

固定資産税や修繕費を踏まえると黒字化しないでしょう。

このマンションも分譲時は1500万円程で売り出されました。

バブル当時の価格感では東京とそう変わらない金額です。

中国の地方都市でのマンション価格も北京と相対的に比べた場合、インフラ整備や経済性、人口などの要因を勘案した時明らかに高すぎる物件が非常に多いです。

特に目立った産業の無い都市で価格だけ高い不動産を持つ事は大きなリスクです。

日本のバブル期に地方のマンションや別荘に投資をしたような事例の結末同様、大きな価格下落を受ける事になるでしょう。

日本でも見られる現象

この不動産2極化現象は日本でも見られます。

やはり、バブル経済以降日本でも地方都市含め過剰にマンションが供給されました。

その後不動産の明暗を分けたのは立地です。

立地の良さとはつまるところ経済なのです。

「人は仕事のある所に住む」

これが不動産投資における基礎的な要件です。

仕事が無いのにわざわざ部屋を借りてまで住む人はいません。

仕事があるから、そこに通う為にその街に暮らすのです。

仕事と住まいは切り離せません。

その原則にのっとっていない不動産は、バブルの泡と共に消えゆく事になるでしょう。

ウルトラ金融大全が動画で見れる!

お金の事が分かる!増やせる!無料動画が公開中!

この記事を書いた人

ライター

佐藤大介(さとうだいすけ)

ウルトラ金融大全局長

ウルトラ金融大全の監修を務めます。

金融リテラシーを高める為、セミナー講師として活動。

「超一流の口だけ男」と評される氏のセミナーは非常に分かりやすく、何度も受講するファンが沢山います。

リンクからウル金セミナーも是非ご覧下さい。

おすすめの記事